4/23の朝日歌壇・俳壇欄「短歌時評」に小島なおさんが、寺山修司をとりあげている。今年は没後40年とか。歌人、俳人、劇作家、小説家、映画監督他、マルチな才能を持った天才であり、奇人でもあった方。

小島がとりあげた歌は次の三つ:

そら豆の殻一せいに鳴る夕母につながるわれのソネット

一本の樫の木やさしそのなかに血は立ったまま眠れるものを

古着屋の古着のなかに失踪しさよなら三角また来て四角

小島は寺山の短歌を「フレーズの宝庫」と書いている。そして「理屈を少し手放すことで、言葉は思わぬ場所へ届くことがある」という。

簡単に言えば、意味がうまく説明できなくても、響きの良いフレーズが耳の奥に響き、心にひっかかり、新しいイメージの世界が広がってくる、それが言葉の力だ、ということ(だと思う。)

マッチ擦るつかのま海に霧深し身捨つるほどの祖国はありや

かくれんぼの鬼とかれざるまま老いて誰を探しに来る村祭り

売りにゆく 柱時計がふいに鳴る 横抱きにして 枯野ゆくとき

大工町寺町米町仏町老母買ふ町あらづやつばめよ

新しき仏壇買ひに行きしまま行方不明のおとうとと鳥

「天井桟敷」の世界だなあと思う。

さて、寺山の俳句はどうか:

父を嗅ぐ書斎に犀を幻想し

桃浮かぶ暗き桶水父は亡し

暗室より水の音する母の情事

わが夏帽どこまで転べども故郷

便所より青空見えて啄木忌

母とわれがつながり毛糸まかれゆく

胸痛きまで鉄棒に凭り鰯雲

うむ、寺山にとっては、短歌>俳句 という感じだなあ。いずれにせよ、短歌も俳句もこの人にとっては、同じ「世界」を表現するものになっている印象。少なくとも上掲の句には「俳味」などよりはるかに、「詩的イメージ」が優先されていく。

とてもいい。これが寺山の魅力なのだが、それは俳句一般とはだいぶ趣を異にするという印象を受けてしまう。

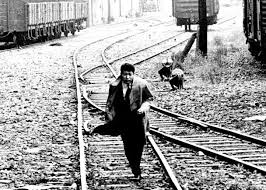

寺山は俳人とか歌人とか劇作家とかではなく、寺山修司という一つの作品を生きたのだろう。

昔、寺山へのオマージュとして作った私の駄句。

つ、津軽行き一枚ください冬側の席を

寺山と、もう一人、太宰。津軽にまた行きたくなった。今年元気なうちに行ってみようかな。

コメント

コメントを投稿