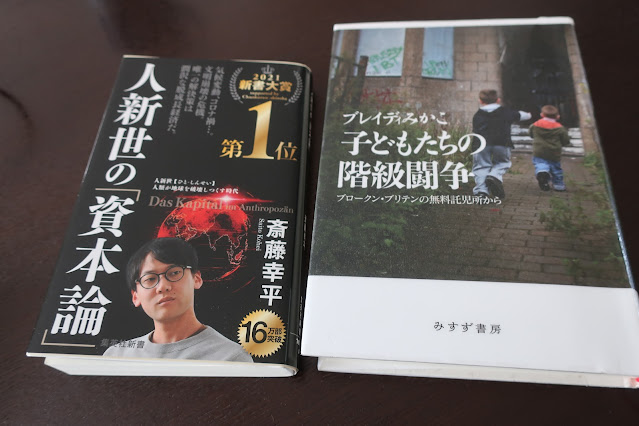

「人新世の『資本論』」斎藤幸平

2021年の新書大賞をとった。新書大賞は1月発表なので、2020年出版の本(新書のみ)が対象ということになる。マルクスと資本論がミニブームになっているこの頃なので、今資本論?という感想は少ないと思うけど、これだけ売れるのはちょっと意外。

人新世という言葉、人間の活動が激しくなりすぎて地球環境そのものに多大な影響を与える時代、の意味。環境破壊が気候変動を招き、それが飽くなき利潤追求を本質とする資本主義と激しくぶつかり、やがて人類にとって巨大な厄災を招く。それを避けるために、斎藤はマルクスの後期の著作や創作ノートをてがかりに、「コモン」の復活と脱成長コミュニズムという「アイディア」を提出する。教育や福祉などの社会資本を共有材としてそれをより多く社会基盤として確立させていく、強欲資本主義の食い物にさせない、「コモン」をより一層広げようという考え方は魅力的。「脱成長」という考え方も21世紀初頭からいわれているもの。なかなか難しいところもあるが、若い学者のはっきりとした物言いにとても感銘を受けた。とくに国連のSDGsやグリーン・ニューディールという政策への疑問など、私たちのもやもやした疑念を晴らしてくれる。

今の政治状況ではなかなかこのような流れになっていかないけれど、若い人を中心に新たな「政治グループ」や「政党」が生まれないものか。今の政治には古いものしかないし、その古い権力に巻かれていく若い政治家(かつては一度は理想に燃えたであろう)しかない。斉藤がということでなくてもいいのだが。グレタさんのような、発言する若者が日本にもほしい。そしてそれは「環境問題」という視点を抜きにはもう何も語れないと思う。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ちなみに過去の新書大賞だが、2008年に始まって、以下の本が第一位:

2008年 生物と無生物のあいだ 福岡伸一 講談社現代新書

2009年 ルポ 貧困大国アメリカ 堤未果 岩波新書

2010年 日本辺境論 内田樹 新潮新書

2011年 宇宙は何でできているのか 村山斉 幻冬舎新書

2012年 ふしぎなキリスト教 橋爪大三郎・大澤真幸 講談社現代新書

2013年 社会を変えるには 小熊英二 講談社現代新書

2014年 里山資本主義 藻谷浩介・NHK広島放送局取材班 角川oneテーマ21

2015年 地方消滅―東京一極集中が招く人口急減 増田寛也 中公新書

2016年 京都ぎらい 井上章一 朝日新書

2017年 言ってはいけない 橘玲 新潮新書

2018年 バッタを倒しにアフリカへ 前野ウルド浩太郎 光文社新書

2019年 日本軍兵士 吉田裕 中公新書

2020年 独ソ戦 大木毅 岩波新書

*自分は2011年と2018年以外は読んでいる。どれも面白かった。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

「子どもたちの階級闘争」 ブレイディみかこ

ブレイディさんのことは、「僕はイエローでホワイトでちょっとブルー」の紹介ですでに述べた。この方はイギリス在住の保育士なのだが、いわゆる労働者階級の所属。そうしたワーキングクラスだけでなく、さらにその下の底辺階層の人が利用する保育所のことを中心に実にパワフルなエッセイを書く作家でもある。

いつも元気をもらえる。何冊か読んだが、どれも面白い。そしてこのデビュー作が一番インパクトがあるかもしれない。この保育所(託児所)にくる親子の日常が厳しくも心優しい視点で描かれている。その格差と大きさとイギリスの階級ヘイトや人種差別などが、この底辺に凝縮しているさまは、ある意味、外国人であるブレイディさんにしか気づかない、描けないようなところもあると思う。ブレイディさんのパワーとやさしさは、なんというか特別なもので、困難にあってもこの人なら乗り切っていけると信じられる。

ブレイディさんはやがて、社会評論も書くようになるのだが、こうした底辺労働者視点を決して忘れずいつも正しい怒りを持って世の中を見られる人である。

とにかく、この人の本は、どれでも一冊読んでみることをお勧めします。

コメント

コメントを投稿